傷病による離職者が失業手当を受給する上で注意する点

目次

前回の記事では、傷病手当金と失業手当について解説しました。

下記記事内で「傷病手当金と失業手当は同時に受け取れないので順番に申請しましょう」という話と「受給期間の延長を忘れずに」という話をしましたが、今回は失業手当の手続きをする際の話になります。

主に、ハローワークに申請するにあたりケガや疾患により退職した方が留意しておきたい点について解説します。

離職理由による区分に注意する

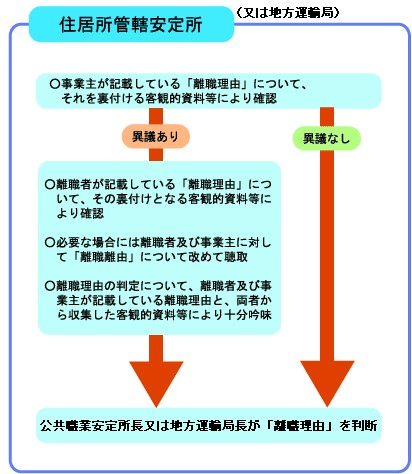

ハローワークはまず事業主と本人の双方から確認した上で離職理由による区分を決定した後、就職困難者に該当するかを判断した上で、年齢と被保険者であった期間をあてはめて所定給付日数(支給日数)を決定します。

この離職理由による区分により所定給付日数が大きく変わってきますので、あらかじめ自身がどの区分にあてはまりそうかを確認することが大事です。

離職理由による区分は大きく4つに分かれます。それぞれの要件や特徴について簡単に解説します。

①一般の離職者

以下の②~④のどれにもあてはまらない場合に決定。

他との違いとして、

・離職の日以前2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上必要(②~④の場合は離職前1年間に6か月以上でよい)

・7日間の待期期間後に1月または3月間の給付制限期間が発生(②~④の場合は給付制限期間なし)

・「非自発的失業(離職)による国民健康保険料の軽減」が受けられない

②特定受給資格者

特定受給資格者と特定理由離職者については公式HPのQ4にて具体的な範囲が列挙されている。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html

倒産、解雇により離職した人の他、いわゆる「ブラック企業」に勤めていた人が当てはまるであろう項目がいくつもあるので確認しておくと良い。

③特定理由離職者の1

有期期間雇用者のみあてはまる可能性がある。

期間の定めのある労働契約の期間が、希望したにも関わらず更新がなされず満了となり、離職した人が対象。

離職の日が2025年3月31日までの場合は所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になる。

(上記期間が延長されるかは2024年5月時点で不明)

④特定理由離職者の2

正当な理由のある自己都合により離職した者がこちらにあたる。

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷による離職も要件に入っているので、傷病による離職者は必要書類をそろえることでこちらの区分に入ることが可能。

所定給付日数は一般の離職者と同じであるものの、上記記載の通り「必要な被保険者期間の短縮」「給付制限なし」とメリットが大きい。

「被保険者期間」が最低6月からでも受給できるのも覚えておきたい。

また、特定受給資格者と特定理由離職者の1および2の場合には「非自発的失業(離職)による国民健康保険料の軽減」が受けられる可能性が高い。こちらは詳細は各自治体の役所にて要件や必要書類の確認が必要だが、減額の金額が大きいため退職後に国民健康保険に加入する場合はメリットが大きい。

ここまでのまとめ:傷病による離職の場合、上記②~④のいずかれにしてもらおう

後ほどそれぞれの所定給付日数もご案内しますが、

②≧③>>④>>>①

の順で有利ということになります。

傷病による離職者であれば少なくとも④にはあたるはずなので、しっかり手続きをしましょう。

よくあるのが、離職票に事業主側が「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合による離職)」にチェックしており、事業主の具体的事情記入欄にも同じようなことしか書かれていない場合。それに対して異議なしのままだとおそらく①一般の離職者のまま決定されてしまいます(上記画像を再度見ていただければより分かりやすいと思います)。

それを避けるために、事業主記載の離職理由に対する異議の有無の記載欄があるので異議ありに〇をして、対応する具体的事情を記載しましょう。

加えて、それを裏付ける客観的資料が必要になるのでできれば退職前に着手しておきたいところです。

傷病による離職のみで④にしたいなら、離職前に診断書を発行してもらうのが一番良いかと思います。その他の書類(傷病手当金の病院記載分写し/支給決定通知書、傷病による辞職と記載した辞職願など)でも可能な場合はあるかと思いますのでハローワーク側にあらかじめ確認しておくのも良いかと思います。

障害者等の就職困難者

上記離職理由による区分の決定をするのとは別に、障害者等の就職困難者にあたるかも判断します。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳(以下、手帳)を持っている場合や、一定の傷病(精神疾患の場合は「てんかん」「躁うつ病(そう病及びうつ病を含む)」「統合失調症」など)の場合は手帳がなくても主治医の意見書を提出することにより認められる場合があります。

認められると、離職理由による区分に関係なく就職困難者に対する所定給付日数となり一番有利になります。

(また、上記の②~④と同様に離職の日以前1年間に「被保険者期間」が通算して6か月以上で受給可能)

その反面、要件や審査基準がハローワークの公式ホームページ上(以下公式HP)でも公開されておらず、個別審査の度合いが強くなります。

こちらでの受給を考える場合は、まず管轄ハローワークの担当者に問い合わせをして要件確認と必要書類(主治医意見書など)をもらいましょう。

所定給付日数を確認しよう

離職理由による区分が何か、そして就職困難者に該当するかどうかが決まったら、最後にそれを下記テーブルに当てはめます。

被保険者期間1年未満ですと就職困難者を除き差はありませんが、1年を超えると所定給付日数に大きな差が出てきます。

給付日数を残して次の就職先が決定した場合でも再就職手当等により残額がもらえる場合がありますので、所定給付日数が多いに越したことはありません。

①、④ 一般の離職者と、特定理由離職者の2

| 被保険者であった期間 | ||

|---|---|---|

| 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |

| 90日 | 120日 | 150日 |

②、③ 特定受給資格者と、特定理由離職者の1

| 被保険者であった期間 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||

| 離 職 時 年 齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |

| 35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |

| 45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |

| 60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |

⑤ 障害者等の就職困難者

| 被保険者であった期間 | |||

|---|---|---|---|

| 1年未満 | 1年以上 | ||

| 離職時年齢 | 45歳未満 | 150日 | 300日 |

| 45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 | |

申請前に必ずハローワークに確認しよう!

以上、失業手当の手続きについて離職理由による区分とその注意点を中心に解説しましたが、いかがだったでしょうか。

適正な手続きをすることで、しっかりと給付を受けましょう。

細かい要件や必要書類などは各都道府県により異なる場合がありますので、手続きに際しては必ず管轄のハローワークに確認を取ってから行うようにしてください。

本記事が、次のステップへと進まれようとする皆様のお役に立ちましたら幸いです。

執筆:クレイド法務事務所 代表

社会保険労務士 前田 健